LE

COSTA RICA d'AUTREFOIS

EN IMAGES

Cacao, noix de coco et ananas : l’histoire, la culture, les

hommes...

Le

cacao (mot provenant du nahuatl*)

est produit par une transformation de la « fève

» du cacaoyer, un arbre de taille moyenne (jusqu’à

3 mètres), originaire du Mexique et d’Amérique

centrale.

Les populations amérindiennes

(Mayas et Aztèques), utilisaient les fèves comme

monnaie d’échange mais aussi comme durée

alimentaire.

Au Costa Rica, l’usage des fèves de cacao comme

monnaie d’échange a été institutionnalisée

pour l’obtention des biens de consommation immédiate

comme les denrées alimentaires dans ce qui était

à l’époque « la province de Costa

Rica » en 1709. Il existait déjà dans

les communautés indiennes du fait de son importance

politico-religieuse.

Cependant seuls les communautés Miskito du

Nicaragua l’utilisaient réellement comme

monnaie au sens où nous l’entendons : pour l’acquisition

de biens.

Au moment de la période

coloniale l’idée a été reprise

par le pouvoir de la Couronne espagnole en raison de la très

faible circulation de monnaie d’or ou d’argent

et parce qu’il n’existait pas de sceau permettant

de frapper les monnaies dans l’isthme. |

|

Montée

au cocotier…

Carte Postale colorisée années 1930 |

Des tables de conversions cacao / monnaie

d’argent étaient utilisées, mais les

fluctuations constantes du « cours de la monnaie cacao

» et la fragilité de la fève de cacao

qui est une denrée périssable ont rendu assez

rapidement ce mode commercial difficile à maintenir.L’usage

du cacao comme monnaie d’échange a été

interdit à la fin du XVIIIº siècle. En

revanche, son utilisation pour le troc a continué

pendant une grande partie du XIXº siècle, en

raison de son importance alimentaire et commerciale.

La monétisation

de l’économie costaricienne s’est accélérée

avec le développement du café et l’apogée

économique qui a suivi à partir des années

1830, permettant l’utilisation chaque fois plus répandue

de la monnaie dans les échanges commerciaux et l’augmentation

du travail salarié.

Au Costa

Rica les ethnies

amérindiennes cultivaient les cacaoyers dans

les basses terres (là ou l’arbre pousse naturellement)

des côtes Pacifique (les Borucas

et les Guaymies) et Caraïbe (les Bribris).

De nos jours seules restent quelques plantations exploitées

notamment dans la région de Bribri. Les arbres ont

une maladie (un champignon) appelé « moniliasis

» qui a comme particularité de réduire

la production de « cabosse » (le fruit du cacaoyer),

en nécrosant ces dernières sans toutefois

affecter la qualité des rares fèves produites

…

* Nahuatl : groupe de langues amérindiennes

apparentées aux Aztèques. Le Nahuatl est encore

parlé de nos jours du Mexique à El salvador.

|

|

La

noix de coco est le fruit du cocotier (Cocos nucifera),

palmier originaires des îles du Pacifique et Indo-Malaisiennes,

acclimaté dans la plupart des régions tropicales.

Au Costa Rica son habitat est les côtes Atlantique et

Pacifique. Il est évoqué pour la première

fois au Costa Rica et au Panama en 1514 par Gonzalo Fernández

de Oviedo y Valdés.

Au 18 et 19e siècle au Costa Rica sa culture est attestée

(sans dates précises cependant), dans la deuxième

moitié du XIXº siècle, spécialement

avec 2 espèces : la « géante du Pacifique

» et la « géante de l’Atlantique

». Les parcelles dédiées à la culture

se développaient de façon désordonnées

et sans contrôle. Avec d’autres espèces

et de « cultivars* » introduits

dans les années 40, par la United Fruit Company dans

la région panaméenne de Bocas del Coco, le coco

s’est encore plus disséminé sur le territoire

costaricien.

Dans les années 80, la Corporation Bananière

National (CORBANA) a établi un programme d’hybridation

dans le but d’améliorer et systématiser

la culture, essentiellement dans la province caraïbe

de Limon.

Pendant très longtemps, les plantations de coco représentaient

une source supplémentaire de revenus pour les familles

vivant dans des régions éloignées, d’accès

difficile et d’où on ne pouvait sortir le produit

que par voie fluviale.

On continue aujourd’hui à en produire, mais surtout

pour en tirer des produits dérivés.

Les populations en récoltent les noix pour en extraire

le lait (de coco), et la chair pour s’en alimenter.

Sur le bord des routes, de nos jours de petits vendeurs proposent

aux automobilistes ces produits sous les deux formes, ainsi

que la noix entière.

L’huile extraite de la noix de coco est utilisée

dans les cosmétiques, le coprah (enveloppe fibreuse

de la noix), est utilisé dans l’industrie : tapis

brosse, balais, carpettes, revêtement de mobilier…De

nos jours la production de noix de coco est principalement

pour la consommation locale, mais on l’exporte également

aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, en Allemagne et aux

Pays Bas, sous forme râpée ou en composants d’huile

de bronzage. On l’utilise en aromathérapie.

*

Cultivar : variété plante obtenue en

culture, généralement par sélection,

pour ses qualités gustatives et de rendement.

|

|

L‘ananas*

est le fruit de la plante du même nom. Originaire du

Brésil, l’ananas (Ananas comosus), est

de la famille des Bromélias. Les principales zones

de culture au Costa Rica sont le centre nord, (région

de Puerto Viejo de Sarapiqui), le centre sud, (région

de San Isidro de El General), et Buenos Aires, dans la région

du Pacifique sud. Sa culture a été introduite

au Costa Rica dès les premiers temps de la conquête

espagnole. On la mentionne cultivée par les Indiens

Huetares de Tucurrique, au XVIº siècle (région

d’Orosi). Mais c’est à partir des années

30, avec l’implantation de cultivars (espèces

hybrides) sans épine et de meilleure saveur que la

production d’ananas a vraiment commencé à

se développer.

L’ananas est devenu le troisième poste économique

derrière le tourisme et la banane. Le Costa Rica est

le premier producteur en Amérique centrale, (avec 36

% des exportations totales), le Costa Rica est aussi le premier

fournisseur de l’Union Européenne et le seul

pays d’Amérique Latine à produire des

ananas bios. Le Costa Rica est le 7e exportateur mondial d’ananas.

* Ananas : en français on prononce

ou pas le « s » final.

Deux étymologies s’affrontent :

1° : le mot « ananas » viendrait

selon Wikipédia® de l’amérindien «

tupi-guarani » naná naná qui signifierait

« le parfum des parfums ».

2° : cette version ayant notre préférence.

« Ananas » est un nom d'origine amérindienne,

qui vient des Antilles, notamment d’Haïti. Selon

Moïse Bertoni (1), ce nom est guarani, peuple qui a vécu

sur l'île de Saint-Domingue. Ananas vient du guarani

ananá composé de : á = fruit + naná

= excellemment. Bertoni note que le terme abrégé

naná est plus répandu. La première citation

en français date de 1544 sous la forme : amanat (Cosmographie,

de Jean Fonteneau alias Jean Alfonse)

En 1555, une lettre de Nicola Durand de Villegagnon (2) :

« Oultre il y a deux sortes de fruicts merveilleusement

bons : l'un qu'ils appellent Nana »…

En 1578, Jean de Léry (2) écrit : « Semblablement

la figure du fruict qu'ils nomment Ananas »…

1

- Moïse Santiago Bertoni (1857-1929) savant

botaniste ethnologue et naturaliste d'origine Suisse italienne

qui fut surnommé, au Paraguay, le sage.

2 - Villegagnon (1510-1571) et Léry

(1536-1613) ont tenté de fonder une colonie

française nommée « France-Antarctique

» dans la baie de Rio de Janeiro.

Document

(texte) de 1807 à propos de l’ananas

|

|

|

|

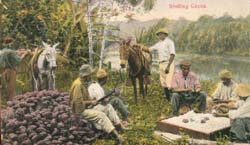

Décorticage

des fèves de cacao

Carte postale colorisée années 1910 |

Séchage

des fèves de cacao au soleil

Carte postale colorisée années 1910 |

Séchage

des fèves de cacao par chaleur artificielle

Carte postale colorisée années 1910 |

|

|

|

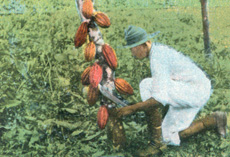

Récolte

des cabosses de cacao

Carte postale colorisée années 1910 |

Cocotiers

- Limón, C.R.

Carte postale colorisée années 1910 |

Cocotiers

le long du chemin de fer du Nord*

Carte postale colorisée années 1930

|

*

Le « chemin de fer du Nord » est celui

de la côte atlantique. |

|

|

|

Costa

Rica, Puntarenas, Cocoteros* (et messieurs chics)

Carte postale colorisée années 1910 |

Cocoteros*

sur la côte Atlantique

Carte postale colorisée années 1900 |

Cocotiers

le long de la mer Caraïbe

Carte postale colorisée années 1930 |

| *

Cocoteros en espagnol, Cocos nucifera en latin, Cocotiers

en français. |

|

|

|

Plantation

d’ananas et de citrons

de la United Fruit Company*

Carte postale colorisée années 1910 |

Ananas

(récolte)

Carte postale sur papier photographique années 1940 |

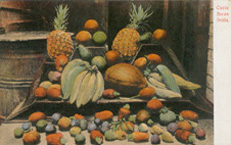

Fruits

costariciens

Ananas, bananes, noix de coco, pommes cajou**, mangues…

Carte postale colorisée années 1910 |

*

United Fruit Company : grande société

nord-américaine, exploitant principalement la banane,

qui était associée en 1901 à l’administration

de la ligne

de chemin de fer San José – Puerto Limón.

** Pomme cajou (ou pomme de cajou) originaire

du Brésil, le « fruit » de l’anacardier

(Anacardium occidentale) est comestible (saveur acidulée

et âpre), son amande (le « vrai » fruit) est

elle aussi (et surtout) comestible, on la consomme soit grillée

et salée (à l’apéritif), soit nature

(notamment en pâtisserie). |

© Imagenes

Tropicales

Tous les documents anciens (ou non) : cartes postales, photographies,

gravures, cartes,… publiés sur ce site ont tous fait

l’objet d’une acquisition légale. Pour toute

reproduction et / ou utilisation commerciale ou non, merci d’en

demander l’autorisation à :

Plus de 5000 prises de vues sur le Costa Rica et l'Amérique

Latine à votre disposition. |

Mise

à jour : mai 2012 |

|

IMAGENES

TROPICALES S.A.

Apto 12 664 - 1000 - San José - Costa Rica (CA) Tél

: (506) 22 58 48 38 - E-mail :

Imagenes

Tropicales l’agence de voyages francophone de

votre circuit, séjour, vacances, autotours…

Tourisme en Amérique centrale : Costa

Rica, Nicaragua, Panama, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador. |

|